|

Recherche d’une origine de la science-fiction (l’avant 1818) : Une révolution de sur-régime scientifique « Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. » Apocalypse de Jean 13:13 Recherche d'une oeuvre fondatrice

Pour Versins, l’origine de la science-fiction est L’épopée de Gilgamesh, de l’époque sumérienne. Pour Bozetto, il s’agirait plutôt de Le Songe (Kepler, 1634), Aldiss propose Frankenstein, ou le Prométhée moderne (Shelley, 1818) et Sadoul Ralph 124C 41+ (Gernsback, 1911). D’autres citeront la Bible, Platon (Critias), Homère (L’Odyssée), Lucien de Samosate (Véridique histoire, 160), Cyrano de Bergerac (Histoire comique des états et empires de la Lune, 1657), Charles Darwin (De l’évolution des espèces, 1859), Jules Verne (fin XIXe siècle), Herbert G. Wells (début XXe siècle)… autant de différentes origines à des époques si variées symbolisent la difficulté de trouver une origine à la science-fiction. Et pour cause : peut-on réellement prétendre une origine à un concept que l’on arrive toujours pas à définir ? Doit-on placer le début de la science-fiction au jour de sa première évocation en tant que telle ? Cela reviendrait à dire que plusieurs récits antérieurs à 1929 ne sont pas de la science-fiction, et placer ses grands ancêtres Verne et Wells, auteurs les plus représentatifs du genre, dans la non-science-fiction. Doit-on alors prendre en compte le premier récit le plus scientifiquement anticipatif, tels Ralph 124C 41+ de Gernsback et rejeter à nouveau Jules Verne sous prétexte que ses romans ont une ou deux prédiction(s) de moins tout en limitant la SF à l'anticipation ? Doit-on se limiter à Verne alors que de nombreux écrivains ont déjà maintes et maintes fois spéculé sur la science, tels Kepler ou Platon ? Quoi qu’il en soit, il est unanimement reconnu que la première base solide sur laquelle fonder une origine doit provenir de la littérature. Il faut partir, pour cela, du pré-supposé que les peintures rupestres préhistoriques (c’est à dire la pré-écriture) ne constituent pas des fictions faisant étalage d’une technologie préhistorique ou d’une recherche vers une nouvelle technologie. Qu'il s'agisse d'images sans notion de science, de technique, ou de technologie. Ce n'est déjà pas si évident en soi. L’écrit est le seul support de preuve historique avec l’image. Support d'ailleurs à la fois historique, mystique, et scientifique, trois registres que nous retrouvons dans la science-fiction. Même si on utilise le support écrit ou l'image dans une optique de témoignage, on assiste alors à un récit. Dans la mise en mots ou en images, le point de vue historique ou scientifique prendra forcément une notion subjective de présentation à un lecteur ou spectateur. Si la mystique accepte et utilise la représentation, l'histoire et la science n'ont jamais eu de cesse que de s'en séparer le plus possible, cherchant sans cesse le mot juste et le trait neutre. Cependant, la philosophie nous a montré très tôt la nécessité de rendre des raisonnements accessibles et, pour cela, a utilisé la fiction pour créer des images et représenter des situations. L'allégorie de la grotte, de Platon, illustre bien la nécessité de la fiction dans le processus de raisonnement et de théorisation propre à la science. Ainsi, malgré tous les efforts, science et fiction ont toujours fait bon ménage. D'où la tentation, dans l'établissement d'une origine à la science-fiction, de chercher une origine de l'utilisation de la fiction dans la science, aux débuts de ce que l'on pourrait appeler une théorisation imagée. Recherche d'un pionnier

Dans la quête du premier auteur de science-fiction comme, ensuite, dans la recherche de sa légitimité, on remarque que chacun évoquera un auteur unanimement reconnu dans un autre registre. Shakespeare, Cyrano de Bergerac, Voltaire, Platon... ils sont nombreux. Mais quel critère ferait choisir tel ou tel. L’origine d’un courant peut-elle se situer avec l’utilisation de celui-ci par un grand auteur, c’est à dire reconnu par la littérature dite classique (voire majeure) ? Pourtant, dans l’art en général, l’émergence d’un nouveau genre à généralement lieu avec l’émergence d’un nouvel artiste aux idées novatrices. Il semble que la recherche d’auteurs illustres appartient plus à une recherche de légitimité, voire de publicité (amener vers la science-fiction grâce à des noms) ; « Comme certains parvenus se fabriquent des ancêtres historiques » 1. Le principal défaut de la science-fiction est de ne pas avoir eu tout de suite un chef de file ou un créateur officiel, balisant on domaine avec des fils de fer barbelés. Gernsback ne fait que mettre un terme sur une idée, probablement ancienne, dans l'air du temps mais pas encore cernée. La majorité, pour ne pas dire la totalité, des courants et évolutions artistiques ont eu lieu sous les impulsions d’artistes ou d’écoles dont les leaders sont aisément identifiables. Il faut venir à Verne et Wells -fin XIXe et début XXe siècle- pour retrouver dans la science-fiction, un courant artistique influencé et défini par des personnalités 2. Mais la situation se brouille quand chacun va explorera un pan différent de la science-fiction. Il s'agit finalement plus de l’accaparement du genre par les deux auteurs, qui y trouvent là un outil formidable et terriblement dans l'air du temps, que de sa véritable création 3.

Doit-on alors en venir aux thèmes de la science-fiction ? Il est très rapide de constater que chacun d’entre eux aura déjà été traité dans une forme différente par des auteurs de littérature traditionnelle. Que l’on se base sur l’anticipation chère à Wells, ou sur la spéculation scientifique des écrits de Verne, on trouvera plusieurs auteurs comme Platon, Descartes ou Pascal ayant déjà utilisé l’anticipation avec un ancrage politique plutôt que scientifique ou une vulgarisation scientifique sans fiction distractive et ne présentant que des cas théoriques démonstratifs. De même, comme le rappelle Yvon Allard dans son Introduction à la science-fiction, l’anticipation prédictive ou les extrapolations scientifiques trouvent déjà un écho avec Plutarque dès le Ier siècle. Un dernier exemple montre parfaitement l’inaptitude de ce genre de considérations thématiques : L’Odyssée d’Homère.

L’errance d’Ulysse à travers ces îles partage une certaine idée ethnologique de la SF. En une seule oeuvre, Homère réussit ce que la science-fiction tente de faire par toute sa panoplie de possibilités : placer l’homme dans une diversité lui permettant de s’affirmer en tant qu’homme. Ainsi Ulysse découvrira de nombreuses créatures autres ayant à chaque fois un ou plusieurs point(s) commun(s) avec l’homme mais où les différences rendront la similitude fondamentalement impossible 4. Véritable petit bijou d’ethnologie comparée, Ulysse, le grec, va ainsi explorer toutes les civilisations de la mer Méditerranée -voire au-delà- pour finalement mieux se définir en tant que grec (à l’époque les non-grecs n’étaient pas des hommes) et refuser ce qui l’entraînerait dans une voie différente. Cette recherche de soi et de ses limites, sous le couvert ethnologique, est une représentation de la question ancestrale « Qui suis-je ? ». Cette recherche identitaire qui est, comme nous le verrons par la suite, l’essence de la science-fiction, est cristallisé ici sur une démarche ethnologique -d’ailleurs science humaine-, ne faisant pas pour autant de L’Odyssée une oeuvre de science-fiction (bien que l'on pourrait en être tenté). Recherche d'un genre spécifique Le débat est tout de même ouvert pour savoir jusqu’où l’on doit remonter pour trouver un point de départ à la science-fiction. Bien souvent, les passionnés iront rechercher la moindre trace de similitude dans les œuvres passées. Mais ces traces s’amenuisent au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps, de même que certain y retrouvent des similitudes avec des thématiques n’ayant été que récemment rattachées à la science-fiction. Etant un genre multiple, on peut trouver une origine différente pour chacun de ses sous-genre. Certains courants, comme l’anticipation, s’étant greffés à la science-fiction parce que support idéal, on pourrait trouver une origine de sous-genre plus ancienne que le genre lui-même !

Klein répond à la question : « L'usage du terme de science-fiction serait-il anachronique pour désigner des œuvres antérieures à son usage par Gernsback, œuvres qui de surcroît appartiennent à un bassin culturel différent ? […] C'est là un faux problème qui revient de temps en temps sous la plume d'universitaires. Si on les suivait, c'est tout le vocabulaire désignant le passé qu'il faudrait épurer : les dinosaures ne se donnaient vraisemblablement pas ce nom, pas plus que les gens du Moyen Âge ne se doutaient qu'on baptiserait ainsi leur époque » 5. De même, on cherche -et souvent avec une très grande difficulté- à trier et limiter la science-fiction avec des œuvres de grande importance et à délimiter des sous-genre, parfois perçus comme de nouveaux genres (cyberpunk, fantasy, anticipation). Mais possède-t-on assez de recul pour étudier ainsi ces genres ? La fantasy n’a que 35 ans ou le cyberpunk 20 ans. Sans doute le cyberpunk donnera-t-il aussi un futur genre indépendant comme la fantasy est en train de la faire, mais il est aujourd’hui tellement ancré à deux auteurs (Gibson et Sterling) que le cyberpunk n’apparaît que comme un courant, comme jadis, dans cette courte période où la fantasy n’était soutenu que par Tolkien. Peut-être dans 10 ans sera-t-on plus proches (ou dans un cas moins probable plus éloignés) des thématiques cyberpunk pour le considérer comme le nouveau courant réaliste (mainstream) en plaçant l’actuel mainstream en spécialisation à la thématique vieillotte. Ainsi les nombreuses nominations de Renard du genre en train de se construire au début du siècle. Klein remarque à juste titre que Renard a passé une vingtaine d’années à étudier le genre émergent, en changeant peu à peu de point de vue sur le genre. Mais ce changement de point de vue n’est qu’une manifestation de l’accroissement de la variété du genre. Ce qu’il proposait se trouvait dépassé par l’évolution du moment d’un genre dont l’évolution et le changement est la spécialité. C’est cette évolution qui retient Klein, de son propre aveu, de donner une définition de la science-fiction. Force est de constater qu’il nous faudra certainement attendre la fin de cette évolution avant de pouvoir définir une fois pour toute la science-fiction. Recherche d'un élément science-fictionalisant Pour l’instant, l’une des rares données que nous ayons pour observer cette évolution et cette volonté de la science-fiction, identique à celle de L’Odyssée, de poser la question de l’homme et de son rapport à ce qui l’entoure comme à lui-même. Mais la façon ethnologique de poser ces questions à travers une fiction est légèrement différente dans l’esprit de la science-fiction. Il manque cet élément science-fictionalisant qui transforme toute œuvre en œuvre de science-fiction. La recherche de cet élément commun permettrait ensuite de trouver la première apparition de celui-ci et de pouvoir enfin donner une origine à la science-fiction. Or, pour Jean Gattégno dans Que sais-je ? La science-fiction, « il ne peut y avoir science-fiction […] tant qu’il n’y a pas de science, et même science appliquée » 6, de technologie, en somme. Une réflexion sur la science ou autour de la science, ou sur son utilisation par l'homme semble en effet être un point commun. Mais l’origine de la science-fiction vient, selon Gattégno, « du jour où la science apparaît près de percer tous les mystères, de réaliser tous les rêves -autrefois satisfaits par la seule féerie- plus rien n’est impossible, ni surtout invraisemblable » 7. Comme si la science devenait un grand justificateur de plausibilité. C’est en effet l’un des rôles de la science dans la SF, mais pas l’unique. Ainsi, pour lui, la science-fiction commence quand la science autorise les débordements en les pseudo-expliquant. Mais la science possède aussi un rôle de garde-fou, et pose même des limites beaucoup plus restrictives. Paradoxalement, en cherchant à dissiper ce brouillard de l’inconnu, la science aurait plutôt tendance à restreindre les différents possibles. L’ultra-codification qui résulte de la science permet de poser ce qui est vrai, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. En un sens, elle tue l’imagination. Il semble donc qu'en fait c'est une pseudo-science, plus ou moins proche de l'état de la science actuelle, qui sera utilisée dans la sF. Contrairement à ce que le terme science-fiction pourrait laisser penser, l'utilisation de la science dans le récit n'est donc pas l'élément science-fictionalisant. Peut-être parfois nécessaire, mais pas suffisant.

Recherche d'un esprit commun La science-fiction n'a donc pas de réel créateur ni d'oeuvre fondatrice. Son appellation même n'est pas exacte. Tout récit est fiction par nature et l'évocation de la science dans le récit ne suffit pas à en faire de la science-fiction. En fait, tel le juge américain de la court suprême qui définissait la pornographie par « Quand je la vois, je la reconnais », il semblerait que quelque chose de plus subtil d'un étalon permette de dire, quand on la voit, que c'est de la science-fiction. Une sorte d'esprit SF qui pourrait nous aider à trouver une origine, des auteurs phares, et une histoire à la science-fiction. Une science si merveilleuse Ce n'est pas la science, ou la technologie, qui va permettre la science-fiction. Mais son incompréhension et la méconnaissance des voies qu'elle ouvre liée à l'imagination humaine qui aime à remplir les vides. D'abord, utopiquement, avec féérie. Puis dystopiquement, une fois que l'imagination à cédé la place au réalisme et au fatalisme. Brian Ash décrit sa vision bien précise : « Alors que le terme science- fiction n’a jamais été défini de façon vraiment satisfaisante pour tous, il faut certainement le rattacher à cette époque où la science et ses implications influençaient beaucoup la vie de la majorité des gens. Nous pouvons situer cette période au début des années 1800, lorsque la technologie issue de la science commençait dans bien des domaines à exercer un véritable impact sur la société dans les pays où se développait l’industrie » 8. La science-fiction serait donc issue d’une nouvelle vision de la science plutôt libertaire que profane et hérétique, à une époque où celle-ci avait un formidable écho sur la population et la société. Ce début du XIXe siècle était en effet la véritable apologie d’une science dont la quasi-exclusive occupation était de résoudre les problèmes, augmenter le pratique et combattre le mal au sens large (maladies, famines, handicaps physiques et traumatiques). Arthur C. Clarke déclara que la différence entre la magie et la science ne tenait qu’à une question de générations. Or, le début du XIXe siècle, avec ses nombreuses inventions et découvertes a attisé le sentiment de merveilleux scientifique dû à la trop rapide progression de la science à cette époque, la plaçant dans la population à hauteur de magie. Beaucoup de personnes âgées aujourd’hui ne savent pas se servir d’un magnétoscope ou d’une simple télécommande, ce qui parait inconcevable pour les plus jeunes d’entre nous. Combien de grands-parents ne se sont-t-ils pas exclamés « Mon Dieu, c’est magique ! » devant les capacités des ordinateurs actuels, la réalité virtuelle ou la capacité de diriger une souris dans un labyrinthe par une commande actionnée à distance par des scientifiques stimulant telle ou telle zone du cerveau de l’animal ? Combien n’entre nous n’avons nous pas laissé échappé un « jusqu’où iront-ils » ou « là, ils vont trop loin tout de même » ? Alors que dire de la population d’une société, fortement conservatrice, qui voit en l’espace de 50 ans arriver :

Bref, tous les constituants de la révolution industrielle, elle même prolongement d’une révolution intellectuelle commencée au XVIIe siècle. Quand Millet et Labbé affirment, dans La science-fiction, que « pour que l’on puisse parler de science-fiction, il faut que l’auteur ait eu conscience d’en écrire […] du récit fabuleux […] à un récit organisé […] la science-fiction fait fructifier l’héritage du merveilleux religieux » 9, ils mettent en évidence cet émerveillement, probable véritable origine de la science-fiction. Par contre, des réserves peuvent êtres émises quant à la volonté consciente de l’écrivain : le fait que le terme science-fiction ait mis tant de temps à apparaître permet de supposer que le genre est tout d’abord apparu inconsciemment dans les œuvres littéraires de l’époque. Un nouveau regard apparaît

La peinture a toujours eu pour objectif une représentation figurative du monde. Tout d'abord confinée dans un atelier, elle est ensuite sortie à l'extérieur grâce à de nouveux types de peintures, donnant alors jour à l'expressionnisme. A nouveau la technique a permis la création d'un nouveau courant artistique, plus proche de la source de la représentation. Une fois qu'elle a pu enfin se rapprocher le plus possible de l'objet de représentation, de nouvelles méthodes de représentations virent le jour. Le cubisme fut la réponse à ces préoccupations de nouvelle représentation. Celui-ci apparaîtra également vers la fin XIXe début XXe siècle. Cette nouvelle méthode de représentation peut être mise en harmonie avec une nouvelle vision du monde. Jusque-là la science ne permettait vraiment que de chercher à comprendre la nature. Au mieux, à la parer. Désormais, avec la révolution scientifique et technologique à l'origine de la révolution industrielle, la science va nous permettre de contrôler cette même nature. De la plier à notre volonté. Le nouveau siècle s'annonce plein de promesses, d'utopies. Peut-être allons nous enfin remplacer la chappe de plomb morale définie par l'église par une réflexion éthique plus en accord avec l'évolution de la science qui, de toute façon, ne peut que donner des choses positives et bonnes. L'humanité croit alors revivre la période préhistorique où elle est passé d'une journée entière de recherche de nourriture à seulement quelques heures grâce aux outils et à l'élaboration de l'agriculture. Désormais la science fera tout, et de façon optimale. Une véritable réflexion sur cette science désormais toute puissante, ses implications et ses aboutissements, commence à naître. Et c’est à partir de cette réflexion qu’émergera la science-fiction dans son aspect moderne, c’est à dire autonome, en tant que genre. Ce sentiment explique la présence de sursauts de proto-science-fiction dans les temps précédant le XIXe siècle, par des auteurs qui avaient ressenti ce sentiment de marche en avant infernale de la science qui nous fait sentir comme un rocher au milieu d’une rivière. Finalement, l'imagination tuée par la science - à cause de sa stricte restriction au possible - renaît de ses cendres par cette même science, désormais source de possibles. Boucler la boucle... Le catalyseur de la révolution industrielle est une révolution de la pensée de la fin du XVIIe. Comme le constatent Millet et Labbé, « Copernic [fin XVe, début XVIe] et Galilée [fin XVIe, début XVIIe] ont mis à mal le dogme d’une Terre placée par Dieu au centre de l’univers. Ce bouleversement a été suivi d’une montée progressive de l’esprit critique » 10. Ainsi, ils remarquent Descartes, avec le Discours de la méthode (1637), qui instaure le rationalisme, Spinoza, avec le Traité théologico-politique (1670), attaque la notion de miracle, Locke, avec l'Essai sur l’entendement humain (1690), développe l’empirisme pour qui seul l’expérience compte, Bayle, attaque les superstitions avec les Pensées diverses sur la comète (1682) - 50 ans après que Galilée ait affronté l’inquisition - et enfin, Newton, avec les Principes mathématiques de la philosophie naturelle (1687) pose les bases de la méthode expérimentale. La vision de la science diffère, la vision de l’univers diffère, la vision de l’homme et de sa place dans cet univers diffère. Cette révolution intellectuelle de la fin du XVIIe laissera la place, dans le XVIIIe, par ses développements et ses conséquences à un fort développement des méthodes d’investigation scientifique, totalement débarrassées de notions religieuses, puis, dès la fin XVIIIe et le début XIXe, à la révolution industrielle, sorte d’application technique à la révolution intellectuelle. Doit-on parler pour la SF de prémices ou d’origine ? Ainsi évoque-t-on Kepler (fin XVIe début XVIIe), également ouvrier de la révolution intellectuelle, comme ancêtre de la science-fiction. Il semble plus sage de le placer en sursaut proto-science-fictionesque tout en louant le visionnaire. Car limiter la science-fiction à son seul aspect scientifique, et risquer ainsi de définir comme origine une simple vulgarisation - fut-elle romancée - c’est se limiter à rechercher l’origine d'une forme, d'un seul aspect, de la science-fiction. L’histoire a adopté l’expression science fiction à une époque où ce terme était nécessaire, car il donnait un mot à un courant en cours de naissance. Les nombreuses terminologie de Renard démontrent que le courant évoluait constamment. Du moins dans la forme, car le fond, ce sentiment issu d’un sur-régime scientifique, demeurait. Et ce fond commun donna l'envie de regrouper ces réçits en un genre. Le courant a continué d'évoluer, et continue encore aujourd'hui. La recherche d'une origine et l'établissement d'une histoire de la SF aujourd'hui ne peuvent pas être les mêmes que dans le passé ou dans l'avenir. La science-fiction est une sorte d'entité organique changeante difficile à cerner, que l'on cherche par tout les moyens à enfermer dans une cage. On comprend alors pourquoi elle cherche continuellement à s'en échapper. Placer une origine de la science-fiction sur l’œuvre d’un auteur scientifique serait risquer de limiter la science-fiction à un seul aspect. C'est comme chercher à définir l'image d'un miroir en précisant une image que renvoie ce miroir, à un instant t. Et il faut essayer d'apréhender la science-fiction comme un miroir, non comme une image. La science-fiction venue d'un sentiment de science merveilleuse... Le sentiment de science merveilleuse venu d'un emballement scientifique... L'emballement scientifique venu d'une révolution de la pensée... Une révolution de la pensée venue de la science. La boucle est bouclée Une oeuvre-origine dans laquelle retrouver l'esprit SF L'époque est cernée, il faut faire un choix. Le choix d'une oeuvre permettant d'affirmer que désormais le réçit prend une tournure nouvelle et qu'un nouveau genre est né.

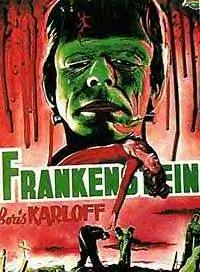

L’œuvre première la plus consensuelle est Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, écrit en 1816 et édité en 1818. Evoqué pour la première fois par Brian Aldiss à une époque où l’on cherchait plutôt une origine vers Poe, Frankenstein... a tout de l’origine idéale. Sa date, tout d’abord, coïncide avec la révolution industrielle et cette effervescence dans laquelle est née la science-fiction. La présence de la science, par le vecteur de l’électricité qui était à l’époque le point focal de la magie et de la science et avec qui tout était possible, même ramener à la vie la patte d’une grenouille arrachée. L’utilisation de cette science comme outil de prétexte à une situation dramatique fictionnelle permettant de développer sa thématique. Le thème de la vanité humaine, du risque de l’homme à se prendre pour dieu à cause de la science, cet outil parfait mais d’une neutralité totale qui révèle les imperfections humaines, de la lutte de l’homme contre la mort. Frankenstein..., comme son titre l’indique et dans la lignée totale de la science-fiction, n’est finalement que la modernisation d’un mythe ancien dans une forme contemporaine. Comme le suggéraient Millet et Labbé, Frankenstein... démontre bien ce passage de l’émerveillement du mystique vers le scientifique. Quelle meilleure origine qu’une œuvre qui symbolise ce passage, essence de la science-fiction ?

Parce que, finalement, la meilleure définition que l’on pourrait donner de la science-fiction est : « une fiction écrite avec un stylo nucléaire », la meilleure origine ne peut-être qu’une œuvre qui porte en soi les germes d’une science-fiction à venir et les fondements de ces germes. Frankenstein... semble donc le meilleur choix d’une origine à la science-fiction. On pourrait contester ce choix en affirmant que plusieurs auteurs avaient antérieurement anticipé la science-fiction, tel par exemple Cyrano de Bergerac qui, en 1657 avec les Histoires comiques des états et empires de la Lune, critique sa société à travers un voyage vers la lune et la découverte de personnages et de situations imaginaires ; il est cependant manifeste que, parce que reflétant la société dans laquelle l’œuvre est créée et parce que cette société avait un écho particulier vis à vis de son évolution scientifique, seule une œuvre du début du XIXe siècle peut prétendre participer à la création d’un genre, c’est à dire qui trouve un écho dans la population jusqu’à entraîner une demande du public. Protohistoire de la science-fiction : 1818 - 1926 L’émergence d’un genre « Nous prendrons comme hypothèse que l'émergence d'un genre n'est pas gratuite, qu'elle est liée à un contexte : si un ensemble de genres est suffisant pour exprimer tout le dicible, il ne s'en crée pas de nouveaux. En revanche, si des genres existants ne peuvent servir à faire subodorer une conception encore impensée, un genre neuf se crée, le plus souvent par hybridation de genres anciens, mais avec une visée propre. » Roger Bozetto 11 Une origine géographique, l’Europe de l’ouest en Angleterre et en France : 1818 - 1914 L'avant 1914 « L’ouest de l’Europe est la zone la plus industrialisée de cette époque. C’est donc naturellement en France et en Angleterre que naît la science-fiction. » Millet & Labbé 12

La science-fiction naît donc anglaise, sous la plume de Mary Shelley. Bien qu’ensuite elle ne cessera de se chercher pendant près d’un demi-siècle, la science-fiction trouvera enfin son véritable premier auteur de genre avec Jules Verne en 1863, avec Paris au XXe siècle. Il confirmera avec Voyage au centre de la Terre l’année suivante. « Tout ce qui fait la science-fiction est présent chez Jules Verne, l’anticipation […], la conquête spatiale […], l’utopie et la dystopie […], cette mise en scène de la science, […] voyages extraordinaires, […] héros scientifiques… » 13 et pourtant, « en fait, c’est plutôt de Wells que toute la science-fiction actuelle procède » 14. A nouveau, il y a absence de consensus. Même si la chronologie est favorable à Verne, il est incontestable que la science-fiction prend forme avec ces deux écrivains, pratiquement contemporains, à la fois proches et radicalement opposés : Jules Verne (1828-1905) et Herbert George Wells (1866-1946).

Vernes disait à propos de Wells : « J'utilise la physique, lui [Wells] il l'invente ». Sans doute est là l’opposition entre ces deux pères de la science-fiction qui sonne comme une définition de cette science-fiction de la fin XIXe début XXe siècle. Car s’ils ont de nombreuses divergences, plusieurs choses les rassemblent. Comme le soulignent Millet et Labbé, « Vernes comme Wells s’appuient sur des découvertes récentes » 15, « imprégnés de pensée scientifique […] romanciers en même temps que prophètes, ils ont su réaliser un équilibre entre l’illusion fabulative et la vraisemblance scientifique […] Ils ont voulu que leur lecteurs s’interrogent sur les apports et les conquêtes à venir de la science […] La réflexion souhaitée pouvait certes demeurer sur le plan technique, ou s’élever aux considérations politiques, sociales et philosophiques, l’essentiel, qui est nouveau c’est que la base de cette réflexion est toujours constituée par une hypothèse scientifique ou technique encore non vérifiée, elle-même bâtie à partir d’un acquis récent de la technique » 16. Cependant, si la forme et la méthode sont identiques, le fond diffère radicalement. L’opposition entre les deux auteurs, que l’on pourrait résumer en le schéma suivant, est profonde :

La science-fiction naîtra comme le cinéma : bicéphale. Cette dualité entre les deux auteurs est finalement aussi caractéristique de la SF qu'elle le fut pour le duo Frères Lumière / Méliès. Cette fois-ci aussi l'un des acteurs sera plus axé sur la forme, cherchant à renouveler ce qui existe déjà avec un nouvel outil ; l'autre pliant la forme, s'interressant plus au fond, et cherchant à créer le nouveau langage propre à cet outil. A l’image de Verne, la science-fiction de cette fin de XIXe et début de XXe siècle sera en grande majorité teintée d’optimisme. Il lui arrivera d’émettre quelques œuvres pessimistes mais principalement réservées aux auteurs les plus conservateurs, qui affichent leurs doutes sur la voie que prend la science à cette époque, les plus d’avant-garde ou les plus prophétiques : l’histoire donnera effectivement raison à Wells. Un choc, inattendu devant tant de bienfaisances scientifiques, bouleversera l’Europe entière dès 1914. C’est la fin de toutes les illusions scientifiques. Mort du merveilleux scientifique et début de la science fiction : 1914 - 1926 L'après 1914 « Le sens du merveilleux se transforme […] en une sorte d’appréhension pour devenir […] un véritable choc du futur. Les paisibles visiteurs de la Grande Exposition du Palais de Cristal à Londres, il y a cent cinquante ans sous le règne de Victoria, firent place à un public qui n’était guère préparé aux désastres de la première guerre mondiale avec toutes ses armées décimées, noyées dans les tranchées boueuses et, plus tard, aux atrocités des camps de concentration nazis » Brian Ash 17

La science, qui jusque là n’avait proposé qu’un aspect de bienveillance, a désormais aussi montré son visage terrible. Toute naïveté envers la science explose. « Alors que l’individu moyen pouvait très bien s’émerveiller devant le progrès technique qui l’entourait soudain au début du XXe siècle, ce ne fut probablement pas avant la première guerre mondiale, en 1914, qu’il comprit, à son plus grand désarroi, que le développement de l’armement et des engins de destruction avait suivi la même cadence que l’évolution pacifique de la technologie » 18. « La science- fiction, qui reposait sur une grande confiance en la science, est touchée de plein fouet. La première guerre mondiale est chimique, technologique, marquée par l’apparition des gaz de combat, des chars d’assaut, par la montée en puissance de l’artillerie, l’utilisation de l’aviation. La science perd de son aura et commence à susciter de la méfiance. Après 1918, alors que naissent en Europe le surréalisme, le cubisme, des avant-gardes qui sont autant de réactions contre une réalité terrifiante, la littérature d’anticipation ou d’imagination scientifique se teinte d’un pessimisme propre à décourager le grand public. Or la science-fiction était avant tout une littérature populaire. Coupée de ses bases, elle ne peut que s’étioler » 19. Les choses empirent avec les apparitions de Mussolini, Hitler et Staline. « La science-fiction, dont une des fonctions est de réagir à l’événement en imaginant les développements ultérieurs ou en caricaturant le présent […] s’en ressent. […] La dystopie […] s’installe » 20. La science-fiction, forte d’une diversité tolérante, est également ébranlée dans les orientations de ces pays totalitaires : « Le marginal devient un asocial, un ennemi à éliminer […]. La destruction de l’avant-garde russe, condamnée au réalisme socialiste [Ndt : et dont elle ne s’est toujours pas remise aujourd’hui encore], la fuite vers l’Amérique de grands créateurs allemands […] l’art est incompatible avec les totalitarismes » 21. Du moins, la science-fiction peine à s’exprimer devant des orientations politiques imposées dans une direction contraire à la sienne. Le message avait pourtant été lancé en 1902 par Albert Robida dans L’horloge des siècles, où le XIXe siècle s’écoule à l’envers, tout en attisant la crainte du personnage principal de voir revenir Napoléon, « le grand porteur de mort ». Malheureusement l’histoire lui donnera raison et le XXe siècle commencera à l’envers… Le cinéma suit Le cinéma de science-fiction, apparu dès 1902, entre également dans le pessimisme. Oubliés les films merveilleux de Méliès : Le Cabinet du docteur Caligari (1919, Robert Wiene), La Folie du docteur Tube (1916, Abel Gance), Paris qui dort (1923, René Clair), Metropolis (1926, Fritz Lang), La femme sur la lune (1928, Fritz Lang), ou La fin du monde (1931, Abel Gance) présentent médecins et scientifiques fous, luttes meurtrières contre le totalitarisme et débauches suite à peur d’apocalypse dans un cadre contemporain ou transposées dans des futurs et autres lieux dits futuristes tels la Lune. Avec la migration des créateurs, la science-fiction quitte une Europe névrosée et s’installe aux Etats-Unis florissants. Alors en pleine période de tolérance envers l’étranger à l’image de l’immigrant colon, les Etats-Unis, devant la destruction de l’Europe, sortirent de la guerre au premier rang des pays industrialisés. Devant des conditions de développement qui n’étaient plus satisfaites en Europe, la science-fiction trouva de nouvelles terres arables au pays de l’oncle Sam. D’autant qu’à cette époque, les Etats-Unis inventent un système qui donnera un coup de fouet à la science-fiction américaine, jusque là embryonnaire : les pulps. La révolution des pulps

La science-fiction n’apparaissait que ponctuellement dans des revues populaires, à partir des années 1830. Vers les années 1880, ils commencent à émerger dans des quotidiens littéraires, mais ne sont principalement que des rééditions de textes de Verne et de Wells ou, aux Etats-Unis, n’apparaissent également que dans quelques revues pour enfants, tel Frank Reade qui obtiendra une édition en roman de ses histoires très populaires. Ce n’est qu’au début du siècle que Frank Munsey publie des pulps, publications sur du papier de mauvaise qualité coûtant peu cher à produire et vite rentabilisé car adressé aux masses. Cette rentabilité rapide lui permet d’oser publier en 1896 le premier magazine d’aventure pour adulte, Argosy, puis quelques auteurs comme Edgar Rice Burroughs ou Abraham Merrit dans All story weekly, dont le succès incitera à poursuivre ce genre d’édition, ouvrant ainsi la voie au genre. La publication rapide de ce genre de revues ont incité la science-fiction à s’exprimer par la nouvelle. Or, la structure inhérente à la nouvelle se prête parfaitement à la SF. Le succès toujours au rendez-vous de ce genre de publication a entraîné la création d’une multitude de magazines. Curieusement, le premier magazine consacré à la science-fiction est suédois : Hugin en 1916, mais il ne durera que 85 numéros et aura du mal à lutter historiquement avec la déferlante américaine dont les précurseurs sont : The thrill book (1919), Weird tale (1923) qui s'oriente vers le fantastique, l'une des premières scissions entre ce genre et la SF, et surtout Amazing stories, lancé en 1926 par Hugo Gernsback. La naissance de la science-fiction en 1926 : Un choix d'auteur

Premièrement éditeur de journal de vulgarisation scientifique (Modern electrics en 1908), Hugo Gernsback pousse la vulgarisation jusqu’à lui proposer un cadre fictionnel. Ainsi naîtra son roman Ralph 124C41+, monolithe de la science-fiction. A l'image de Jules Vernes, mais plus proche que lui de la vulgarisation, il joue entre fiction et vulgarisation scientifique dans ce qu’il appelle la scientifiction.

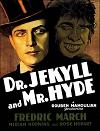

Gernsback éditera Amazing stories au même format que Modern electrics, différent de celui des pulps traditionnels. Il calibre ses premiers numéros sur Verne, Wells et Poe, et le succès de la revue est immense. Par ce magazine, il révèlera de nombreux grands auteurs de SF, mais un procès lui fera abandonner le magazine et fonder Science wonder stories où il y publiera la plupart des grands noms de la SF de l’époque et de la suivante, tels Jack Williamson, David Keller ou Clifford Simak. Il laisse la scientifiction à Amazing stories et créé la science fiction pour Science wonder. Un véritable raz-de-marée de science-fiction inondera les Etats-Unis : paraissent Air wonder stories (1929), Astounding stories of super-science (1930, qui deviendra Astounding stories puis Analog), Strange tales (1931), Doc savage (1933), Marvel stories (1938), Captain future (1938), Unknown worlds (1939), Fantastic adventures (1939), Famous fantastic mysteries (1939)… La plupart des magasines édités dans ces années ne dureront que quelques mois voire quelques années et la domination du genre sera assurée par Amazing stories et Astounding stories. Historique de la science-fiction : l’après 1926 le genre libertaire « l'évolution thématique et stylistique a été prodigieusement rapide… » Gérard Klein Bien qu’il se cherchait encore une origine, le genre avait désormais un nom : science fiction, des ancêtres : Verne, Wells et Poe. Ce dernier pose d'ailleurs un problème, car parfois plutôt proche du fantastique et - déjà - auteur mélant parfois les deux. Voilà une nouvelle preuve que le genre a évolué après sa création (nous verrons en effet que quelques éditeurs redresseront la barre pour en arriver à la SF actuelle). La SF avait également des auteurs populaires : Edgar Rice Burroughs, Abraham Merritt, Jack Williamson, Edmond Hamilton ou ‘Doc’ Edward Elmer Smith, ainsi qu’un support : les pulps, qui lui amena un public adolescents et de jeunes adultes. Le genre pouvait désormais s’épanouir. Dans la tradition de faire du neuf avec du vieux, les années 30 vont privilégier le space opera qui joue sur une exploration de l’espace calquée sur la mythique et très populaire conquête de l’Ouest américain, tout en utilisant des ficelles déjà éprouvée dans les récits d’aventure. Le cinéma américain se lance également dans une science-fiction toujours plus populaire, donc de plus en plus intéressante financièrement. Ainsi apparaissent de grands succès comme Le Monde Perdu (1925, H. Hoyt & W. O’Brien), Frankenstein (1931, J. Whale), Dr Jekyll et Mr Hyde (1931, R. Mamoulian), Freaks (1932, T. Browning), King Kong (1933, E. Schoedsack), L’Homme Invisible (1933, J. Whale) ou L’Île du Dr Moreau (1933, E. C. Kenton). Mais la littérature est nettement en avance et le cinéma reprend des thèmes et des histoires déjà éprouvés en roman. Tous ces films sont en effet des adaptation de romans de science-fiction, ou fortement inspirés de courants contemporains. Des écrivains de SF vont même directement collaborer à l’écriture de scénarii, tel H. G. Wells écrivant le scénario de La Vie Future (1933, W. C. Menzies) 22. A son tour, la bande dessinée va s’intéresser à la science-fiction. Le space opera et ses héros invincibles, Buck Rogers, le premier d’entre eux en 1929, Brick Bradford (1933) ou Flash Gordon (1934) inspireront un style qui aboutira aux super-héros toujours très populaires aujourd’hui, tels - et le ton est tout de suite donné - Superman (1938) ou Batman (1939). Une science moins accessible qui renforce la fiction La découverte de la théorie de la relativité en 1905 va bouleverser la science-fiction. Du fait de sa complexité intellectuelle, il lui faudra plusieurs années pour entrer dans la SF qui n’en gardera qu’une idée fondamentale : une nouvelle vision de la place de l’homme dans l’univers. Tous les éléments considérés comme invariants avec Newton ne deviennent plus que de simples données dans une vaste équation. L’espace et le temps deviennent variants et, pour les auteurs de science-fiction, flexibles et maîtrisables. La maîtrise de l’univers passe des mains divines aux mains humaines, malgré les bémols énoncés par Planck ou Heisenberg 23. La science-fiction décide une fois de plus de se tourner vers l’avenir ; un avenir où ces bémols, de la victoire de l’incertitude sur la mécanique, seront éliminés. Désormais trop compliquée ou trop difficilement accessible pour la plupart de ses auteurs, la SF décide de ne retenir que ce qui l’intéresse de la science, en tant que source d’inspiration, et tant pis pour cette maudite contrainte de réalité, que de toute la façon la plupart du public ne connaissait pas, ni ne comprennait. L’imagination était lancée. Après tout, n’y a-t-il pas fiction dans science-fiction ? L’ âge d’or de la science-fiction américaine L’ère Campbellienne « John Campbell n’est pas l’inventeur de la science-fiction. […] Pas plus qu’il n’est, à proprement parler, à l’origine de l’incarnation moderne du genre. Il ne publia pas d’avantage le premier magazine spécialisé. Il n’en reste pas moins vrai -et les faits le démontrent- qu’il a mieux utilisé la science-fiction et a fait d’avantage pour elle que n’importe qui d’autre. » Theodore Sturgeon à venir« Un thème sous-jacent, plus subtil, est que la science-fiction n'aurait pas de véritable histoire parce qu'elle traite de l'avenir qu'elle déchiffre et décrit, et que son origine, réellement, est dans le futur. » Gérard Klein |

|